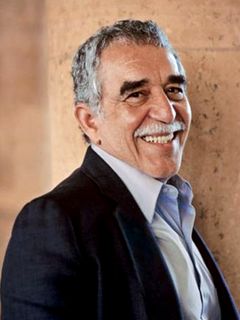

Douze contes vagabonds - Gabriel Garcia Marquez

Douze contes vagabonds

Une femme prise en auto-stop par l'autobus d'un asile d'aliénés se retrouve enfermée. Un Colombien fait le siège du Vatican avec le cadavre imputrescible de sa fille, qu'il voudrait faire béatifier. Dix-sept Anglais sont empoisonnés à Naples par une soupe aux huîtres...

Le romancier de L'Amour aux temps du choléra, prix Nobel de littérature, se montre aussi souverain dans la brièveté que dans l'épopée. Chacune des nouvelles de ce livre nous entraîne en quelques pages au cœur de situations ahurissantes, où le " réalisme magique " cher à l'écrivain colombien imprègne tour à tour Vienne, Naples, Genève, Barcelone...

Certains de ces contes vagabonds sont de purs bijoux. Des miracles qui suffisent à notre bonheur. (Frédéric Vitoux, Le Nouvel Observateur)

Drôle, émouvant, féroce, inquiétant, superbe, Garcia Marquez connaît tous les registres. (Pierre Lepape, Le Monde.

La sainte

Je ne revis Margarito Duarte que vingt-deux ans plus tard. Il apparut soudain au détour d'une des venelles secrètes du Trastévère et j'eus du mal à le reconnaître d'emblée à cause de son espagnol malaisé et de son port élégant de vieux Romain.

Il avait le cheveu blanc et rare, et toute trace avait disparu du comportement lugubre et des vêtements funèbres de lettré andin avec lesquels il était arrivé pour la première fois à Rome, mais au fil de la conversation je finis par le délivrer peu à peu de la perfidie des ans et le retrouvai tel qu'en lui-même : impénétrable, imprévisible et pourvu d'une ténacité de tailleur de pierre.

Avant la seconde tasse de café dans l'un des bars que nous fréquentions jadis, je m'aventurai à lui poser la question qui me brûlait les lèvres.

"- Et la sainte ?

- Elle est toujours là, me répondit-il. Elle attend."

Seuls le ténor Rafael Ribero Silva et moi pouvions comprendre combien cette réponse était lourde d'humanité. Nous connaissions si bien son drame que des années durant j'ai pensé que Margarito Duarte était le personnage en quête d'auteur que les romanciers attendent toute une vie, et si je ne l'ai jamais laissé croiser ma route c'est que la fin de son histoire me semblait inimaginable.

Il était venu à Rome en ce printemps radieux où Pie XII souffrait d'une crise de hoquet dont l'art, bon ou mauvais, des médecins et des sorciers n'avait pu venir à bout. C'était la première fois qu'il quittait son village escarpé de Tolima, dans les Andes colombiennes, et on le remarquait jusque dans sa façon de dormir.

Il se présenta un matin à notre consulat avec la valise en bois de pin verni dont la forme et la taille rappelaient un étui de violoncelle, et il exposa au consul le surprenant motif de son voyage. Le consul téléphona aussitôt au ténor Rafael Ribero Silva, son compatriote, afin qu'il lui réserve une chambre dans la pension où nous vivions lui et moi. C'est ainsi que je fis sa connaissance.

Margarito Duarte n'était pas allé au-delà de l'école primaire, mais son goût des belles-lettres lui avait permis d'élargir sa formation grâce à la lecture passionnée de tout matériel imprimé qui lui tombait sous la main.

Employé de mairie, il avait, à dix-huit ans, épousé une belle jeune femme qui mourut peu après en mettant au monde sa première fille. Celle-ci, plus belle encore que sa mère, mourut d'une fièvre maligne à l'âge de sept ans.

Mais la véritable histoire de Margarito Duarte avait commencé six mois avant son arrivée à Rome, lorsqu'il fallut changer l'emplacement du cimetière de son village pour construire un barrage. De même que tous les habitants de la région, Margarito déterra les os de ses morts pour les porter au nouveau cimetière. Son épouse n'était que poussière. En revanche, dans la tombe contiguë, la petite fille était depuis onze ans demeurée intacte. Au point que lorsqu'on décloua le cercueil, on respira le parfum des roses fraîches enterrées avec elle. Mais le plus surprenant, toutefois, était l'absence de pesanteur du corps.

Des centaines de curieux, attirés par la rumeur du miracle, envahirent le village. Aucun doute n'était possible. L'incorruptibilité du corps était un signe incontestable de sainteté et l'évêque du diocèse alla jusqu'à corroborer l'opinion selon laquelle un tel prodige devait être soumis au verdict du Vatican. De sorte que l'on fit une collecte publique afin que Margarito Duarte puisse aller à Rome livrer bataille pour une cause qui n'était plus la sienne ni celle du cercle étroit de son village, mais une affaire nationale.

Tandis qu'il nous racontait son histoire dans la pension du paisible quartier de Parioli, Margarito Duarte ouvrit le cadenas et souleva le couvercle de la malle prodigieuse. C'est ainsi que le ténor Ribero Silva et moi participâmes au miracle. Elle n'avait pas l'air d'une momie racornie comme celles que l'on voit dans de nombreux musées partout dans le monde, mais d'une petite fille habillée en mariée qui eût continué de dormir après un long séjour sous la terre. La peau était lisse et tiède, et les yeux ouverts et diaphanes donnaient l'impression insupportable que dans la mort, elle nous voyait. Le satin et les fleurs d'oranger artificielles de la couronne n'avaient pas résisté aux rigueurs du temps avec autant de santé que la peau, mais les roses que l'on avait glissées dans ses mains étaient restées vivantes. Le poids de l'étui en pin demeura en effet le même lorsque nous en sortîmes le corps.

Margarito Duarte commença ses démarches le lendemain de son arrivée. Au début avec une aide diplomatique plus compatissante qu'efficace, plus tard en inventant toutes sortes de ruses pour franchir les innombrables barrières du Vatican.

Il fut toujours très discret sur ses requêtes, mais nous savions qu'elles étaient nombreuses et inutiles. Il prenait contact avec toute congrégation religieuse et fondation humanitaire qu'il trouvait sur son chemin, où on l'écoutait avec attention mais sans étonnement, et lui promettait des interventions immédiates qui n'aboutissaient jamais.

Il faut dire que le moment était mal choisi. Toutes les affaires concernant le Saint-Siège avaient été remises à une date ultérieure, en attendant que le pape guérisse de sa crise de hoquet réfractaire aux ressources les plus sophistiquées de la médecine académique comme à toutes les sortes de potions magiques qu'on lui envoyait des quatre coins du monde.

Enfin, au mois de juillet, Pie XII se rétablit et partit en villégiature à Castelgandolfo. Margarito emporta la sainte à la première audience hebdomadaire dans l'espoir de la lui montrer. Le pape apparut dans le patio intérieur, à un balcon si peu élevé que Margarito put apercevoir ses ongles polis avec soin et humer ses senteurs de lavande.

Pourtant, le pape ne s'avança pas parmi les touristes venus du monde entier pour le voir, ainsi que l'avait espéré Margarito, mais prononça en six langues différentes un discours qu'il conclut par une bénédiction générale.

Au bout de tant d'ajournements, Margarito décida de prendre lui-même les choses en main et porta au secrétariat d'État une lettre manuscrite de presque soixante pages à laquelle il n'y eut pas de réponse. Il ne s'en étonna guère, car le fonctionnaire qui l'avait enregistré: selon les formalités de rigueur ne s'était pas même donné la peine de jeter un coup d'oeil officiel à la petite fille morte, et les employés qui passaient près d'elle l'avaient regardée sans manifester le moindre intérêt.

L'un d'eux lui raconta que l'année précédente ils avaient reçu plus de huit cents lettres sollicitant la béatification de cadavres intacts un peu partout dans le monde. Margarito demanda enfin l'expertise de l'absence de pesanteur du corps. Le fonctionnaire la constata mais refusa de l'admettre.

"Ce doit être un cas d'hallucination collective", dit-il.

A ses rares heures de loisir et pendant les dimanches torrides de l'été, Margarito demeurait dans sa chambre, s'acharnant à lire n'importe quel livre qui lui semblait d'un quelconque intérêt pour sa cause. A la fin de chaque mois, il rédigeait de son propre chef sur un cahier d'écolier un rapport minutieux de ses dépenses, en usant d'une calligraphie affétée de premier commis aux écritures, afin de rendre des comptes exacts et justifiés aux donateurs de son village.

Avant la fin de l'année, il connaissait tous les labyrinthes de Rome comme s'il y était né, parlait un italien aisé mais aussi pauvre en mots que son espagnol des Andes, et en savait autant sur les processus de canonisation que le plus éminent des spécialistes.

Mais beaucoup de temps s'écoula avant qu'il n'abandonne son costume de deuil, le gilet et le chapeau de magistrat qui, dans la Rome d'alors, caractérisaient certaines sociétés secrètes aux fins inavouables.

Il sortait très tôt, l'étui de la sainte à la main, et rentrait parfois tard dans la nuit, épuisé et triste mais toujours avec une étincelle de lumière qui lui insufflait une ardeur nouvelle pour le lendemain.

"Les saints vivent un temps qui leur est propre", disait-il.

C'était mon premier séjour à Rome, où j'étais élève du Centre expérimental de cinéma, et je vivais le calvaire de Margarito avec une intensité que je n'ai pu oublier. La pension où nous résidions était en réalité un appartement moderne situé à quelques pas de la villa Borghèse, dont la propriétaire occupait deux pièces et en louait quatre à des étudiants étrangers.

Nous l'avions surnommée Maria Bella car elle était belle et sensuelle dans sa plénitude automnale, et jamais ne dérogeait à la règle sacrée voulant que chacun régnât en maître absolu sur sa chambre. En fait, celle qui portait les fardeaux de la vie quotidienne était sa sœur aînée, la tante Antonieta, un ange sans ailes qui travaillait sans relâche des journées entières et courait de tout côté avec son seau, son balai et sa serpillière, frottant à n'en plus pouvoir le marbre des sols. C'est elle qui nous apprit à manger les petits oiseaux chanteurs que chassait Bartolino, son mari, par suite d'une mauvaise habitude contractée pendant la guerre, et c'est elle aussi qui finit par installer Margarito chez elle lorsque les ressources de notre ami devinrent insuffisantes pour les prix de Maria Bella.

Rien n'était moins adapté à la manière d'être de Margarito que le laisser-aller de cette maison.

Chaque heure nous réservait une surprise, même à l'aube, lorsque nous réveillait le rugissement épouvantable du lion du zoo de la villa Borghèse.

Le ténor Ribero Silva avait conquis le privilège de ne pas soulever les protestations des Romains par ses vocalises matutinales. Il se levait à six heures, prenait son bain médicinal d'eau glacée, peignait sa barbe et ses sourcils de Méphistophélès, et lorsqu'il était prêt et revêtu de sa robe de chambre écossaise, de son écharpe en soie de Chine, et parfumé avec son eau de Cologne personnelle, il s'adonnait corps et âme à ses exercices de chant.

Il ouvrait toute grande la fenêtre, même sous les étoiles de l'hiver, et commençait l'échauffement de sa voix par des phrasés progressifs de grandes arias d'amour, avant de se lancer à les chanter à pleine voix.

Chaque jour nous attendions qu'il pousse au contre-ut, auquel le lion de la villa Borghèse répondait par un rugissement à faire trembler la terre.

"Tu es la réincarnation de saint Marc, figlio mio, s'écriait la tante Antonieta avec une stupéfaction sincère. Il était le seul à pouvoir parler avec les lions."

Un matin, ce ne fut pas le lion qui lui donna la réplique. Le ténor commença le duo d'amour d'Otello : Gia nella notte densa s'estingue ogni clamor. Soudain, du fond du jardin, nous parvint la réponse d'une superbe voix de soprano. Le ténor poursuivit, et les deux voix chantèrent la partie entière pour le plus grand plaisir du voisinage qui ouvrit les fenêtres afin que ce torrent d'amour irrésistible bénisse leurs demeures. Le ténor faillit s'évanouir lorsqu'il apprit que sa Desdémone invisible n'était autre que la grande Maria Caniglia.

J'ai l'impression que ce fut cet événement qui donna à Margarito Duarte une raison valable de se mêler à la vie de la maison. A partir de ce jour, il s'assit avec tout le monde autour de la table commune et non plus dans la cuisine comme au début, quand la tante Antonieta le régalait presque chaque jour de son succulent ragoût de petits oiseaux chanteurs.

Maria Bella nous lisait après le repas la presse du jour afin de nous familiariser avec la phonétique italienne, et elle complétait les informations avec un arbitraire et une grâce qui nous mettaient en joie.

Un jour, elle raconta, à propos de la sainte, qu'il y avait à Palerme un immense musée de cadavres intacts d'hommes, de femmes et d'enfants et même de plusieurs évêques, déterrés d'un cimetière de pères capucins.

La nouvelle tourmenta à ce point Margarito qu'il n'eut pas un instant de répit que nous n'allions à Palerme. Mais un coup d'œil sur les étonnantes galeries de momies peu glorieuses lui suffit pour se forger un jugement de consolation.

"Rien à voir avec mon cas, dit-il. Ceux-là, on voit tout de suite qu'ils sont morts."

Après le déjeuner, Rome succombait à la torpeur du mois d'août. Le soleil de la mi-journée demeurait immobile au centre du ciel, et dans le silence de l'heure on n'entendait que la rumeur de l'eau, cette voix naturelle de Rome.

Vers sept heures, les fenêtres tout à coup s'ouvraient pour convier l'air frais qui commençait à frémir, et une foule joyeuse se précipitait dans les rues sans autre objectif que celui de vivre, au milieu des pétarades des scooters, des cris des vendeurs de pastèques et des chansons d'amour montant des terrasses fleuries.

Le ténor et moi ne faisions pas la sieste. Sur sa Vespa, lui aux commandes et moi sur le porte-bagages, nous allions porter des glaces et des chocolats aux petites putes estivales qui papillonnaient sous les lauriers centenaires de la villa Borghèse en quête de touristes éveillés dans le plein soleil.

Elles étaient belles, pauvres et affectueuses, comme la plupart des Italiennes de ce temps-là, vêtues d'organdi bleu, de popeline rose, de lin vert, et elles se protégeaient du soleil sous des ombrelles criblées par les pluies de la guerre récente. C'était un plaisir que d'être en leur compagnie, car elles passaient outre aux lois du métier et s'offraient le luxe de perdre un bon client pour s'éclipser boire avec nous un café et bavarder au bar du coin, ou se promener en fiacre dans les allées du parc, ou nous faire pleurer sur les rois détrônés et leurs amantes tragiques qui chevauchaient au crépuscule sur le galoppatoio.

Plus d'une fois nous leur avons servi d'interprètes auprès d'un gringo égaré.

Ce n'est pas à cause d'elles que nous conduisîmes Margarito Duarte à la villa Borghèse mais pour lui présenter le lion. Celui-ci vivait en liberté sur un îlot désertique entouré d'un fossé profond, et à peine nous eut-il aperçus sur la rive opposée qu'il se mit à rugir avec une agitation qui étonna son gardien.

Les promeneurs accoururent en curieux. Le ténor tenta de décliner son identité en poussant son contre-ut matinal, mais le lion ne le remarqua même pas. On eût dit qu'il rugissait à la ronde, mais le gardien se rendit vite compte qu'il ne s'adressait qu'à Margarito.

Et c'était vrai : quelque direction qu'il prît, le lion se tournait vers lui, et dès qu'il se cachait, le lion cessait de rugir. Le gardien, docteur en lettres classiques de l'université de Sienne, pensa que Margarito avait dû ce jour-là approcher d'autres lions et qu'il portait sur lui leur odeur. Mais l'explication était fantaisiste et il ne lui en vint aucune autre à l'esprit.

"En tout cas, dit-il, ce ne sont pas des rugissements de défi mais de pitié."

Toutefois, le ténor Ribero Silva fut moins impressionné par cet événement surnaturel que par la commotion dont Margarito fut victime lorsqu'ils s'arrêtèrent bavarder un moment avec les filles du parc. Il en fit la remarque à table et, les uns par malice, les autres par compassion, nous convînmes que ce serait faire œuvre pieu que d'aider Margarito à trouver un remède à sa solitude.

Emue par la faiblesse de nos cœurs, Maria Bella pressa son sein de mère biblique de ses deux mains empierrées de bagues fantaisie.

"Je me dévouerais volontiers par charité chrétienne, dit-elle, mais avec les hommes qui portent un gilet, je n'ai jamais pu."

C'est ainsi que le ténor se rendit à la villa Borghèse à deux heures de l'après-midi, et ramena à califourchon sur sa Vespa le petit papillon qui lui sembla le plus capable d'offrir une heure de bonne compagnie à Margarito Duarte.

Il la fit se déshabiller dans sa chambre, la savonna, l'essuya, la parfuma avec son eau de Cologne personnelle, et la poudra tout entière de talc camphré d'après-rasage. Enfin, il lui paya le temps qu'ils avaient passé ensemble plus une heure supplémentaire, et lui indiqua en détail ce qu'elle devait faire.

Tel un rêve de sieste, la belle dénudée traversa sur la pointe des pieds la maison plongée dans le demi-jour, et frappa deux petits coups à la porte de la chambre du fond. Margarito Duarte, nu-pieds et sans chemise, ouvrit la porte.

"Buona sera giovanotto", lui dit-elle, d'une voix et avec des manières de collégienne. Mi manda il tenore.

Margarito Duarte fit face avec une grande dignité. Il finit d'ouvrir la porte pour la laisser entrer, et elle s'allongea sur le lit pendant qu'il enfilait en toute hâte sa chemise et ses chaussures afin de la recevoir avec le respect qui lui était dû.

Puis il s'assit près d'elle sur une chaise, et entreprit de lui faire la conversation. Etonnée, la jeune fille lui dit de se dépêcher car ils ne disposaient que d'une heure. Il fit celui qui n'a pas compris.

La jeune fille déclara plus tard que de toute façon elle serait restée le temps qu'il aurait voulu sans lui faire payer un sou, parce qu'il ne pouvait y avoir au monde un homme mieux élevé. Ne sachant que faire, elle examina la chambre et aperçut l'étui de bois sur la cheminée. Elle demanda si c'était un saxophone. Margarito ne répondit pas mais entrouvrit les persiennes pour faire entrer un peu de lumière, posa l'étui sur le lit et souleva le couvercle. La jeune fille tenta de dire quelque chose mais sa mâchoire se décrocha. Ou, selon ce qu'elle nous raconta plus tard : Mi si gelo il culo. Elle s'enfuit épouvantée, prit le couloir dans le mauvais sens et se retrouva nez à nez avec la tante Antonieta qui allait changer une ampoule dans ma chambre.

Leur frayeur à toutes deux fut telle que la jeune fille n'osa pas quitter la chambre du ténor avant la nuit tombée.

La tante Antonieta ne sut jamais le fin de mot de l'histoire. Elle entra chez moi à ce point effrayée qu'elle ne parvenait pas à visser l'ampoule sur la lampe tant ses mains tremblaient. Je lui demandai ce qui se passait.

"Cette maison a toujours été hantée, me dit-elle. Mais jamais en plein jour."

Elle me raconta d'un ton de grande conviction que pendant la guerre un officier allemand avait égorgé sa maîtresse dans la chambre qu'occupait le ténor.

Souvent, alors qu'elle vaquait à ses occupations, la tante Antonieta avait vu le fantôme de la belle assassinée lui emboîter le pas dans les corridors.

"Je viens de la voir passer toute nue dans le couloir, dit-elle. C'était bien elle."

La ville retrouva sa routine en automne. Les terrasses fleuries de l'été fermèrent aux premiers vents, et le ténor et moi reprîmes le chemin de la vieille trattoria du Trastévère où nous avions coutume de dîner avec les élèves de chant du comte Carlo Calcagni et certains de mes camarades de l'école de cinéma.

Parmi ces derniers, le plus assidu était Lakis, un Grec intelligent et sympathique, dont le seul défaut était de prononcer des discours assommants sur l'injustice sociale. Par bonheur, les ténors et les sopranos parvenaient presque toujours à avoir raison de lui grâce à des morceaux d'opéra chantés à pleine voix et qui ne gênaient pourtant personne, même à minuit passé. Bien au contraire, quelques noctambules de passage se joignaient au chœur, et dans le voisinage on ouvrait les fenêtres pour applaudir.

Un soir, tandis que nous chantions, Margarito entra sur la pointe des pieds afin de ne pas nous interrompre. Il portait l'étui en pin qu'il n'avait pas eu le temps de déposer à la pension après être allé montrer la sainte au curé de Saint-Jean-de-Latran, dont l'influence sur la congrégation des Rites était connue de tous.

Du coin de l'œil je vis qu'il le glissait sous une table à l'écart, puis il s'assit pendant que nous finissions la chanson. Comme toujours aux alentours de minuit, nous rapprochâmes plusieurs tables dès que la trattoria commença à se vider, et nous restâmes entre nous, ceux qui chantaient, ceux qui parlaient et les amis des uns et des autres.

Et parmi eux, Margarito Duarte, que l'on connaissait ici comme le Colombien silencieux et triste sur qui nul ne savait rien. Lakis, intrigué, lui demanda s'il jouait du violoncelle. Je frissonnais en entendant ce qui m'apparut comme une gaffe difficile à réparer. Le ténor, aussi mal à l'aise que moi, ne parvint pas à redresser la situation. Margarito fut le seul à prendre la question avec le plus grand naturel.

"Ce n'est pas un violoncelle, dit-il. C'est la sainte."

Il posa le caisson sur la table, ouvrit le cadenas et souleva le couvercle. Une rafale de stupeur balaya le restaurant. Les autres clients, les garçons et jusqu'au personnel des cuisines, le tablier taché de sang, s'attroupèrent, médusés, pour contempler le prodige. Certains se signèrent. L'une des cuisinières s'agenouilla, mains jointes, en proie à un tremblement fébrile, et pria en silence.

Mais passé la première commotion, nous nous perdîmes dans une discussion tapageuse sur les insuffisances dont souffre aujourd'hui la canonisation. Lakis fut, bien sûr, le plus extrémiste. A la fin, on ne retint que son idée de faire un film critique sur le thème de la sainte.

"Je suis sûr, dit-il, que le vieux Cesare ne laisserait pas passer un sujet comme celui-ci."

Il voulait parler de Cesare Zavattini, notre professeur de script et de scénario, un des grands de l'histoire du cinéma et le seul qui entretenait avec nous des rapports personnels en dehors de l'école.

Il s'efforçait de nous enseigner le métier, et surtout de nous apprendre à voir la vie d'une façon différente.

C'était une machine à concevoir des intrigues. Elles lui venaient à l'esprit à gros bouillons, presque contre sa volonté. Et si vite qu'il lui fallait toujours l'aide de quelqu'un pour les penser à voix haute et les saisir au vol. Mais une fois son inspiration tarie, il avait le moral plus bas que terre.

"Dommage qu'il faille les filmer", disait-il. Car il pensait que sur l'écran ses idées perdraient beaucoup de leur magie première. Il les notait sur des fiches qu'il classait par thèmes et qu'il épinglait aux murs, et elles étaient si nombreuses qu'elles tapissaient toute une pièce de sa maison.

Le samedi suivant, nous lui rendîmes visite accompagnés de Margarito Duarte. Zavattini aimait la vie avec une telle gourmandise que nous le trouvâmes devant la porte de sa maison, rue Angela Merici, brûlant d'impatience à cause de l'idée que nous lui avions soumise par téléphone. Il en oublia son amabilité coutumière et, sans nous avoir salués, conduisit Margarito à une table débarrassée sur laquelle il ouvrit lui-même l'étui.

Alors survint ce que jamais nous n'aurions pu imaginer. Au lieu d'être fou de joie, comme nous l'avions prévu, il fut atteint d'une espèce de paralysie mentale.

"Cazzo", murmura-t-il, épouvanté.

Il contempla la sainte en silence pendant deux ou trois minutes, ferma lui-même le couvercle et, sans un mot, reconduisit Margarito jusqu'à la porte comme s'il n'était qu'un enfant tenant à peine sur ses jambes. Il prit congé en lui donnant quelques tapes dans le dos.

"Merci, mon fils, merci bien, lui dit-il. Et que Dieu t'accompagne dans ton combat "

La porte fermée, il se tourna vers nous et nous fit connaître son verdict.

"Ça ne vaut rien pour le cinéma, dit-il. Personne n'y croirait."

Cette surprenante leçon nous escorta dans le tramway du retour. Puisqu'il l'avait dit, ce n'était même plus la peine d'y songer : l'histoire n'était pas bonne. Cependant, Maria Bella nous accueillit avec un message urgent : Zavattini nous attendait le soir même, mais sans Margarito.

Le maître était au zénith de son inspiration. Lorsqu'il nous ouvrit, il ne sembla pas même voir les deux ou trois congénères que Lakis avait amenés avec lui.

"Ça y est, j'ai trouvé, s'écria-t-il. Le film fera un tabac si Margarito accomplit le miracle de ressusciter la petite.

- Dans le film ou dans la vie?" lui demandai-je.

Il contint son irritation. "Ne sois pas stupide", me dit-il. Mais nous vîmes aussitôt luire dans ses yeux une idée irrésistible.

"Il serait peut-être capable de la ressusciter pour de bon", dit-il puis, réfléchissant avec le plus grand sérieux :

"Il devrait essayer."

Ce ne fut qu'une tentation fugace avant de reprendre le fil du sujet. Il commença par arpenter la maison, heureux comme un fou, agitant ses mains dans tous les sens, racontant le film à grands éclats de voix. Nous l'écoutions émerveillés, avec l'impression que les images étaient comme des bandes d'oiseaux phosphorescents qui s'échappaient de son corps et, pris de folie, virevoltaient dans toute la maison.

"Un soir, disait-il, alors qu'une vingtaine de papes sont morts sans l'avoir reçu, Margarito rentre chez lui, vieux et fatigué, ouvre le cercueil, caresse-le visage de la petite morte et lui dit avec toute la tendresse du monde :

Pour l'amour de ton père, ma fille chérie : lève-toi et marche."

Il nous regarda tous et paracheva avec un geste triomphal :

"Et la petite fille se lève!"

Il guettait notre réaction. Mais nous étions à ce point perplexes que nous ne trouvions rien à dire. Seul Lakis leva la main, comme à l'école, pour demander la parole.

"Mon problème c'est que je n'y crois pas, dit-il, et à notre grande surprise, s'adressant à Zavattini, il ajouta : pardonnez-moi, maître, mais je n'y crois pas."

Ce fut au tour de Zavattini de rester bouche bée.

"Et pourquoi donc ?

- Est-ce que je sais, moi ? répondit Lakis d'un ton angoissé. Ça ne va pas, c'est tout.

- Ammazza! s'écria alors le maître d'une voix de tonnerre que l'on dut entendre dans tout le quartier. Ce qui m'emmerde le plus chez les staliniens, c'est qu'ils ne croient pas à la réalité."

Au cours des quinze années suivantes, Margarito, selon ce qu'il me raconta lui-même, porta la sainte à Castelgandolfo au cas où se présenterait une occasion de la montrer. Lors d'une audience accordée à deux cents pèlerins d'Amérique latine il parvint, de coups de coudes en bousculades, à raconter son histoire au bienveillant Jean XXIII. Mais il ne put lui montrer la petite parce qu'il avait dû la laisser au vestiaire avec les havresacs des autres pèlerins, à cause des risques d'attentat. Le pape l'écouta avec toute l'attention qu'il pouvait lui accorder au milieu de cette foule, et lui tapota la joue pour l'encourager.

"Bravo, figlio mio, lui dit-il. Dieu récompensera ta persévérance."

Toutefois, ce fut pendant le règne fugace du souriant Albino Luciani qu'il pensa pour de bon être à deux doigts de réaliser son rêve. Un parent de celui-ci, impressionné par l'histoire de Margarito, lui promit d'intervenir en sa faveur.

Personne ne le crut. Mais deux jours plus tard, pendant le déjeuner, on téléphona à la pension pour lui laisser un message simple et bref : il ne devait pas quitter Rome car avant jeudi il serait convoqué au Vatican pour une audience privée.

On ne sut jamais si c'était une plaisanterie. Margarito croyait que non et demeura sur le qui-vive. Il ne mit pas le pied dehors. S'il devait se rendre aux toilettes, il annonçait à voix haute : "Je vais aux toilettes".

Marla Bella, toujours aussi délicieuse aux premières lueurs de la vieillesse, éclatait de son rire de femme libre.

"D'accord, d'accord, Margarito, au cas où le pape t'appellerait."

La semaine suivante, deux jours avant le coup de téléphone attendu, Margarito s'effondra en lisant le titre du journal que l'on avait glissé sous la porte : Morto il Papa.

L'espace d'un instant il crut, le cœur battant, que c'était un vieil exemplaire que l'on avait apporté par erreur car il était difficile de croire qu'un pape puisse mourir tous les mois.

C'était pourtant vrai : le souriant Albino Luciani, élu trente-trois jours plus tôt, était mort dans son lit au lever du jour.

Je revins à Rome vingt-deux ans après avoir fait la connaissance de Margarito Duarte, et peut-être n'aurais-je pas pensé à lui si je ne l'avais croisé par hasard. J'étais trop angoissé par les ravages du temps pour songer à quiconque.

Une bruine fadasse tombait sans interruption comme une sorte de bouillon tiède, la lumière adamantine d'autrefois était devenue trouble, et les endroits qui avaient été miens et nourrissaient mes nostalgies étaient différents et changés.

La maison qui avait abrité la pension était toujours la même, mais nul n'avait entendu parler de Marfa Bella, et personne ne répondit aux six numéros de téléphone que le ténor Ribero Silva m'avait envoyés d'année en année.

Au cours d'un déjeuner avec les nouvelles recrues de l'école de cinéma, j'évoquai la mémoire de mon maître et un silence soudain voleta au-dessus de la table l'espace d'un instant, puis quelqu'un s'aventura à dire :

"Zavattini ? Mai sentito."

Eh oui : nul n'avait entendu parler de lui.

Les arbres de la villa Borghèse semblaient ébouriffés sous la pluie, le galoppatoio des princesses tristes avait été dévoré par des ronces sans fleurs, et les belles d'antan s'étaient changées en athlètes androgynes, travestis et débraillés.

Le seul survivant d'une faune disparue était le vieux lion, galeux et catarrheux, sur son île aux eaux croupies. Personne ne chantait ni ne mourait d'amour dans les trattorias plastifiées de la piazza di Spagna. Car la Rome de nos nostalgies était déjà une Rome antique au cœur de l'antique Rome des Césars.

Soudain une voix qui pouvait venir de l'au-delà m'arrêta net dans une des petites rues du Trastévère.

"Salut, poète."

C'était lui, fatigué et vieilli. Cinq papes étaient morts, la Rome éternelle montrait les premiers symptômes de sa décrépitude mais lui continuait d'espérer.

"J'ai tant attendu, que le moment ne doit plus être bien loin", me dit-il en prenant congé, après presque quatre heures d'évocations mélancoliques. "Ce n'est peut-être qu'une question de mois."

Il s'éloigna en traînant les pieds au milieu de la chaussée, avec ses bottes de soldat et sa casquette décolorée de vieux Romain, sans prendre garde aux flaques de pluie où la lumière commençait à languir.

Alors je ne doutais plus, si j'en avais jamais douté, que le saint c'était lui. Sans s'en apercevoir, à l'ombre du corps incorruptible de sa fille, il avait passé vingt-deux années de sa vie à se battre pour la cause légitime de sa propre canonisation.

Bibliographie de Gabriel García Márquez

Découvrez ci-dessous les principales oeuvres de Gabriel García Márquez, certaines traduites en Français et d'autres en Espagnol.

- Des yeux de chien bleu 1950

- Ojos de perro azul 1950

- Des feuilles dans la bourrasque 1955

- La hojarasca 1955 (Format Kindle)

- Pas de lettre pour le colonel 1961

- El coronel no tiene quien le escriba 1961

- La Mala Hora (Fr) 1962

- La Mala Hora 1962 (Format Kindle)

- Les funérailles de la Grande Mémé 1962

- Los funerales de la Mamá Grande 1962

- Cent ans de solitude 1967

- Cien años de soledad 1967 (Format Kindle)

- Réçit d'un naufrage 1970)

- Relato de un náufrago 1970 (Format Kindle)

- L'Incroyable triste histoire de Candide Erendira 1972

- Increíble y triste historia de la candida Eréndira 1972

- L'Automne du patriarche 1975

- El Otoño del patriarca 1975

- Todos los cuentos 1976 (Format Kindle)

- Chronique d'une mort annoncée 1981

- Cronica de una muerte anunciada 1981

- L'Amour aux temps du choléra 1985

- El amor en los tiempos del cólera 1985

- L'aventure de Miguel Littin, clandestin au Chili 1986

- La aventura de Miguel Littín 1986 (Format Kindle)

- Le général dans son labyrinthe 1989

- El General en su laberinto 1989

- Douze contes vagabonds 1992

- Doce Cuentos Peregrinos 1992

- De l'amour et autres démons 1994

- Del amor y otros demonios 1994

- Diatriba de amor contra un hombre sentado 1994

- Journal d'un enlèvement 1996

- Noticia de un secuestro 1996 (Format Kindle)

- Vivre pour la raconter 2002

- Vivir para Contarla 2002 (Format Kindle)

- Mémoire de mes putains tristes 2004

- Memoria de mis putas tristes 2004

- Yo no vengo a decir un discurso 2010